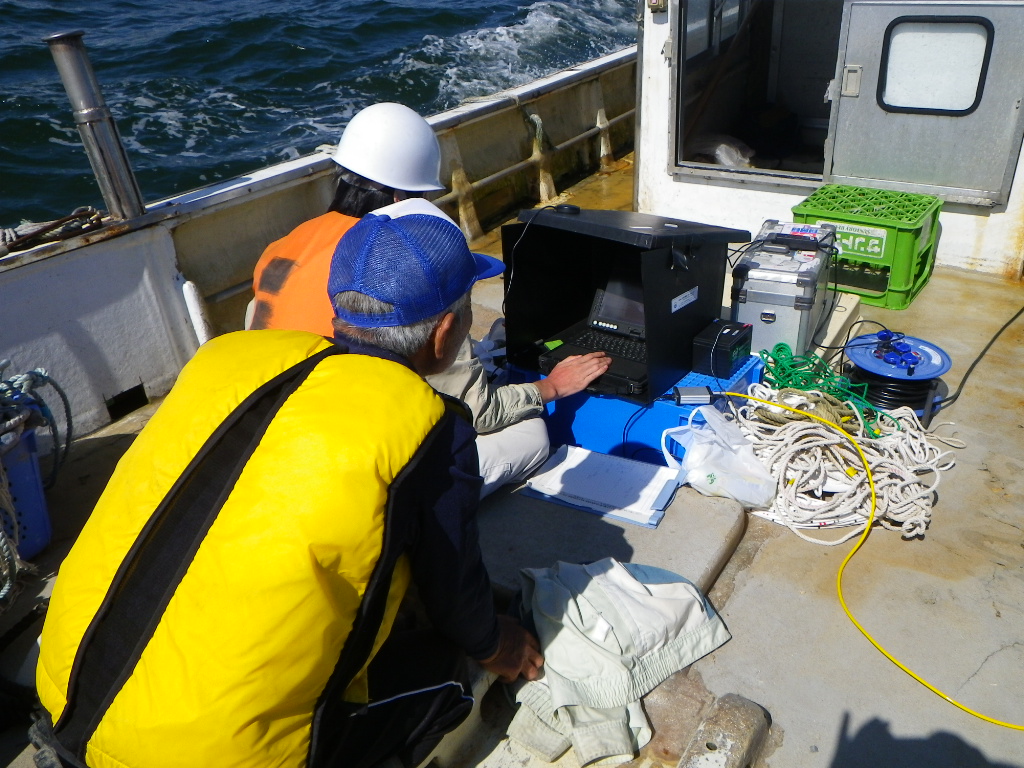

水中探査調査

水中探査とは、機器を用いて海底状況を把握するための調査のことです。

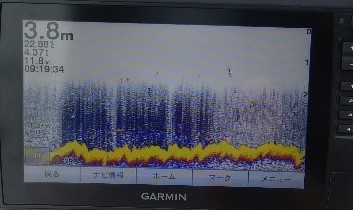

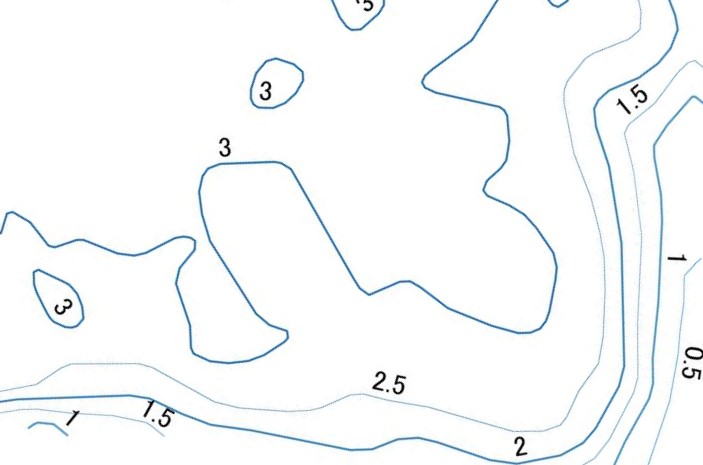

DGPS魚探を用いて、調査水域の水深データを取得、深浅測量を実施し、海底地形図を作成します。現在では、その場で等深線を作成してくれる魚探もありますが、実際には作業中に常に潮位変化が生じるために、作業終了後に潮位変化に応じた水深を算出し、等深線図を作成します。

DGPS魚探の画面と、作成した等深線図の例

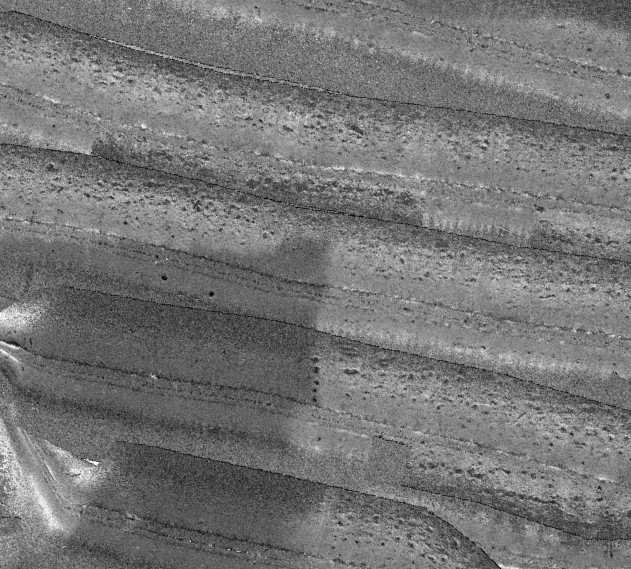

次いでサイドスキャンソナーを用いて、当該水域をくまなくスキャンします。最近の魚探にはサイドスキャンソナーの機能を持つものもあり、比較的精度も上がってきているため、弊社では魚探とサイドスキャンソナー専用機を水域によって使い分けて使用しています。

サイドスキャンソナーDeepEye340 船舶で曳航して使用します。

サイドスキャンソナーの結果を図面上に書き出して「モザイク」を作成します。

音波を反射しやすい礫や砂の部分は明るい色に、音波を反射しにくく、吸収しやすい泥やシルトでは暗い色で表示され、また海底の詳細な様子もわかります。

モザイク、海底地形図から、海底状況を読み取ります。

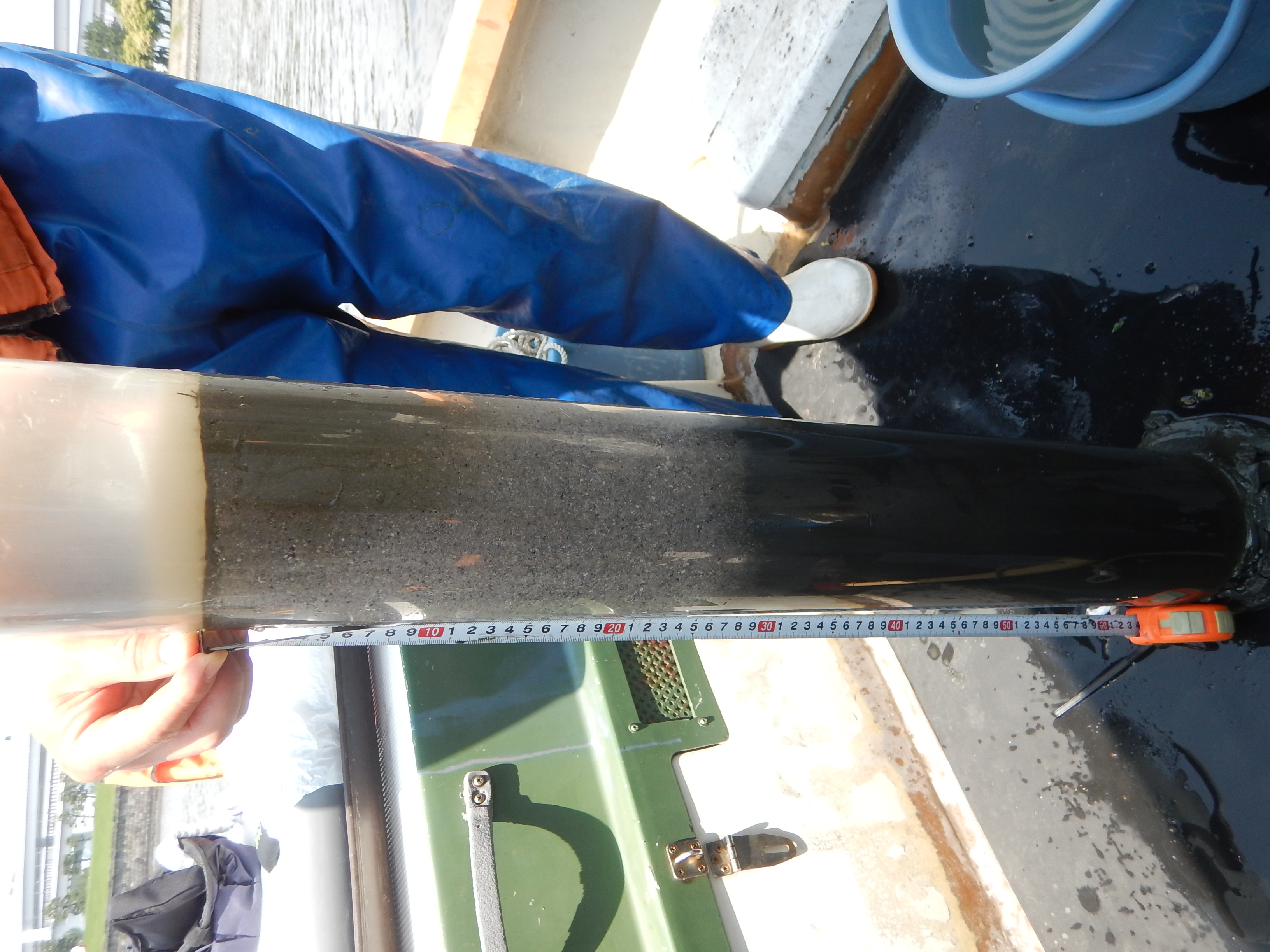

例えば覆砂を実施した海域で、覆砂状況を確認したい場合、必要に応じて、ダイバーによる柱状採泥を行います。また、スミスマッキンタイア採泥器による採泥を実施し、水中探査結果と実際の海底状況を比較し、調査の精度を高めます。

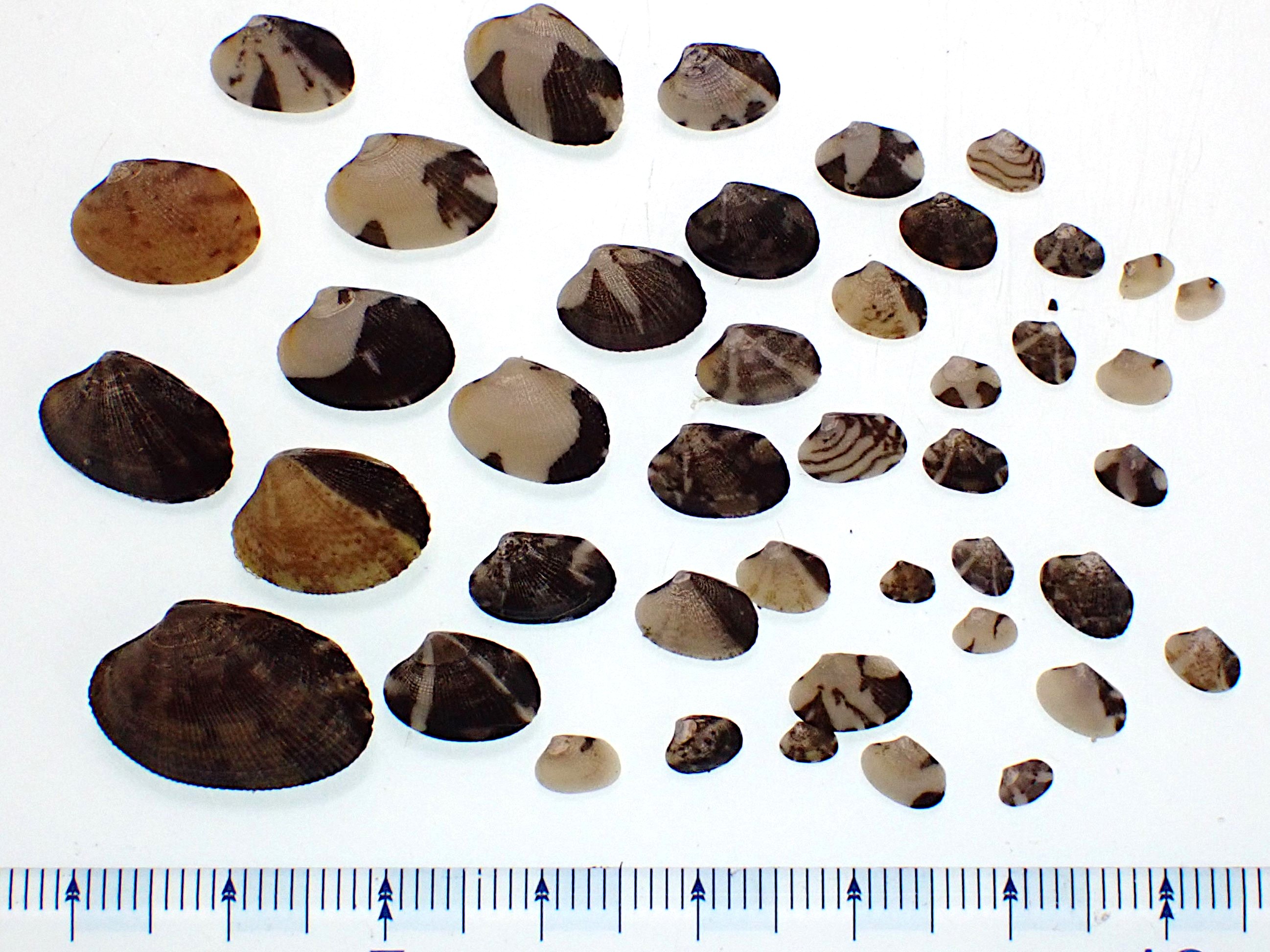

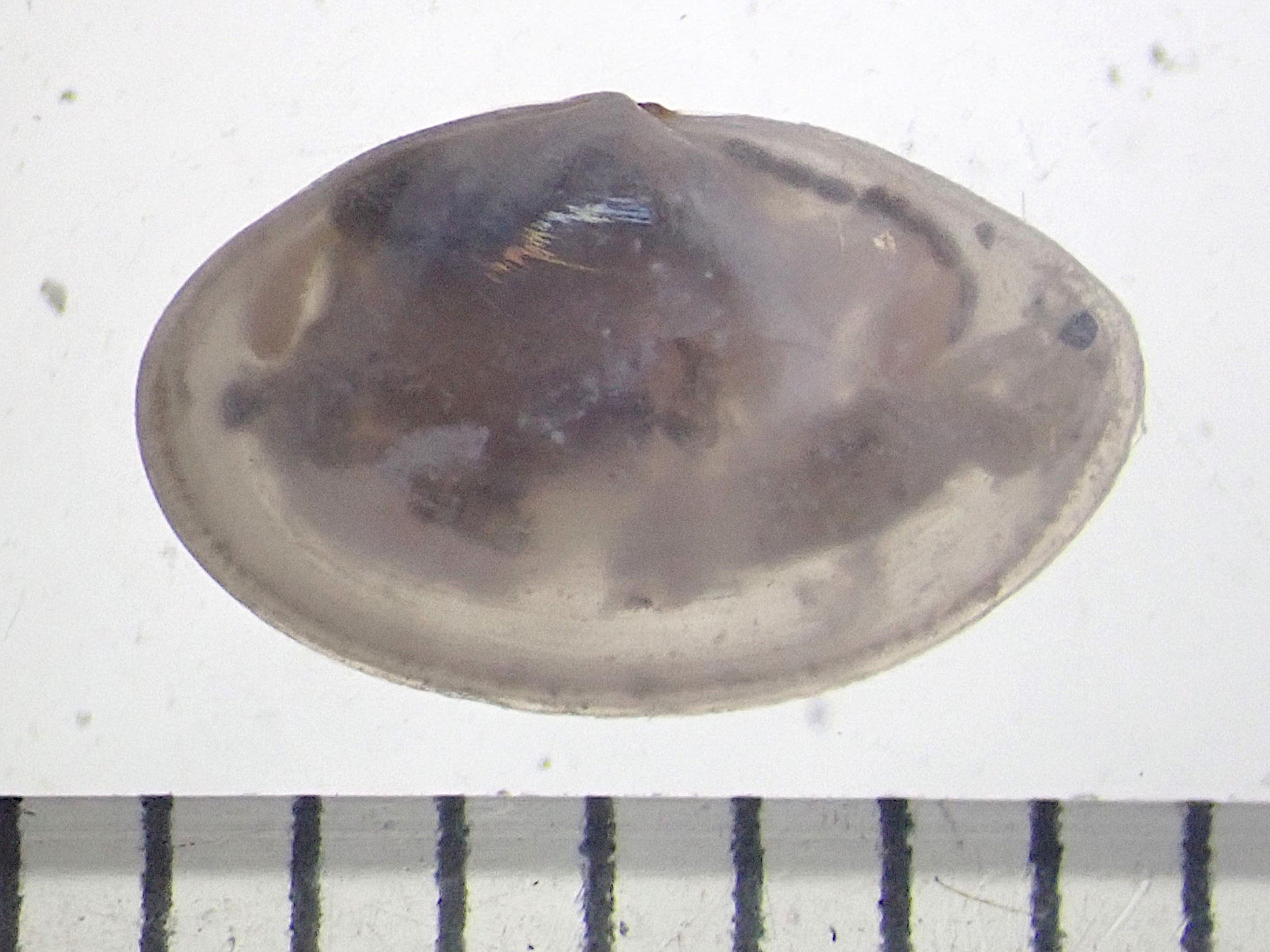

ベントス(底生生物)の生息状況を確認するため、スミスマッキンタイア採泥器などを用いて、船上から底質を採取します。ベントスについては同定を実施し、現在の海底がどのような環境なのかを把握します。

アサリ

シズクガイ

コオニスピオ

ニッポンドロソコエビ