深海生物調査

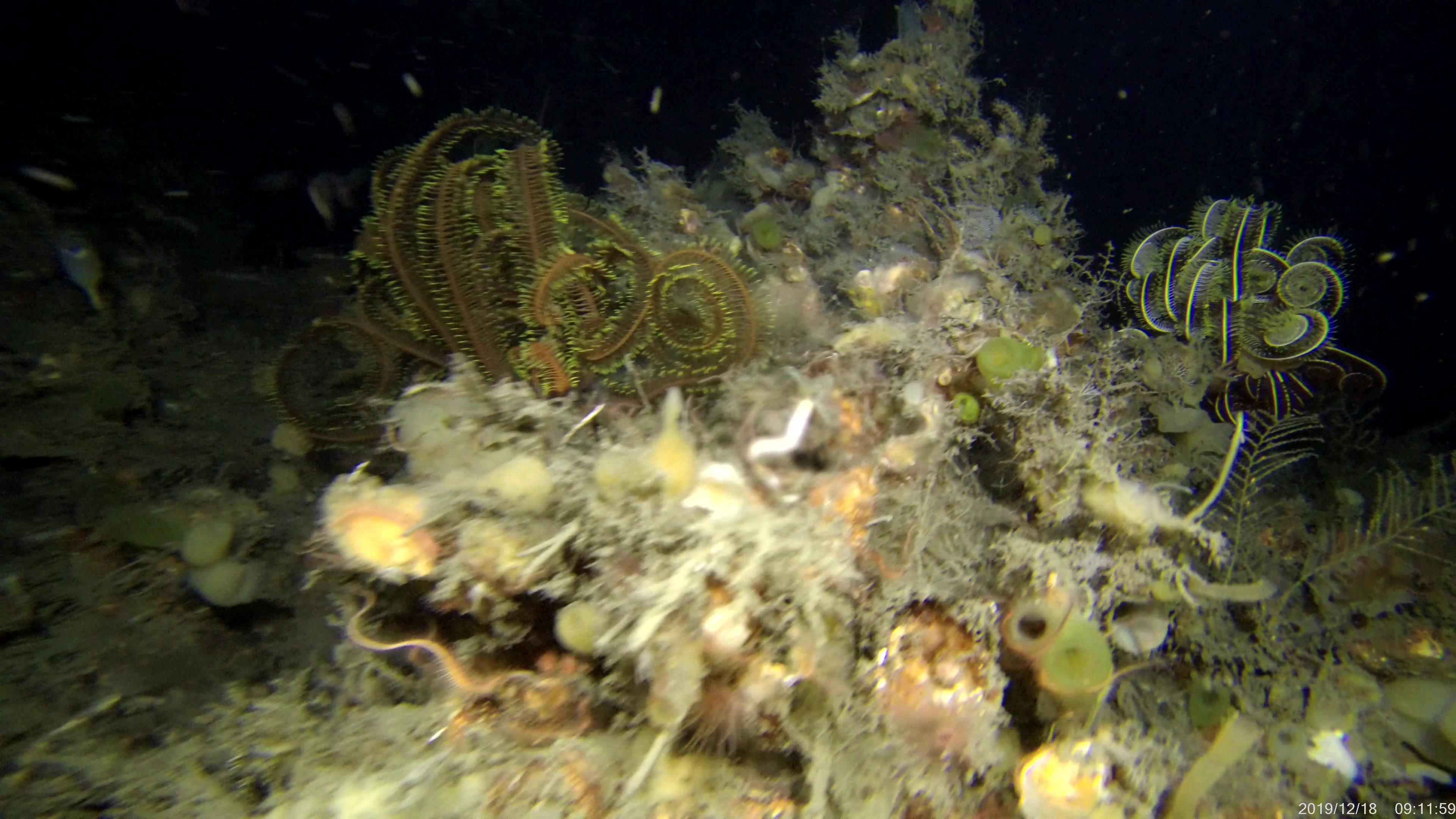

駿河湾水深140m付近の生物群集

本来の深海は、大陸棚縁辺から急激に深度の下がる水深200m以深の場所とされていますが、ここでは便宜的に、ダイバーによる調査の困難な、水深100m以上の水域とします

水深30m程度までであれば、ダイバーが直接観察、撮影、調査をすることが可能ですが、それ以深となるとダイバーによる撮影は非常に難しくなります。

そんなときに便利なのがROV(Remotely Operated Vehicle)です。弊社で使用しているROVは、水深200mまで対応可能です。

トランスポンダー(発信機)のついたROVを潜航させることで、船上からROVの位置を把握しながら操作が可能になります。ROVには、水深センサーが搭載されているため、水深もリアルタイムで把握できます。

ROVに小型のメモリー式電導度計を装着することで、ROVの移動経路の水温と電気伝導度を把握することができます。これにより、深海生物がどのような環境に生息しているのかを把握することが可能です。また、その付近に船上から多項目水質計を降下させることで、鉛直的な水質の状況を把握します。

撮影した映像を室内に持ち帰り、精密分析を行い、生物の同定を実施します。撮影結果、同定例を示します。

水深133m付近

① ニッポンウミシダ

② カイメンの一種

③ ホヤの一種

④ ホヤの一種

⑤ カイメンの一種

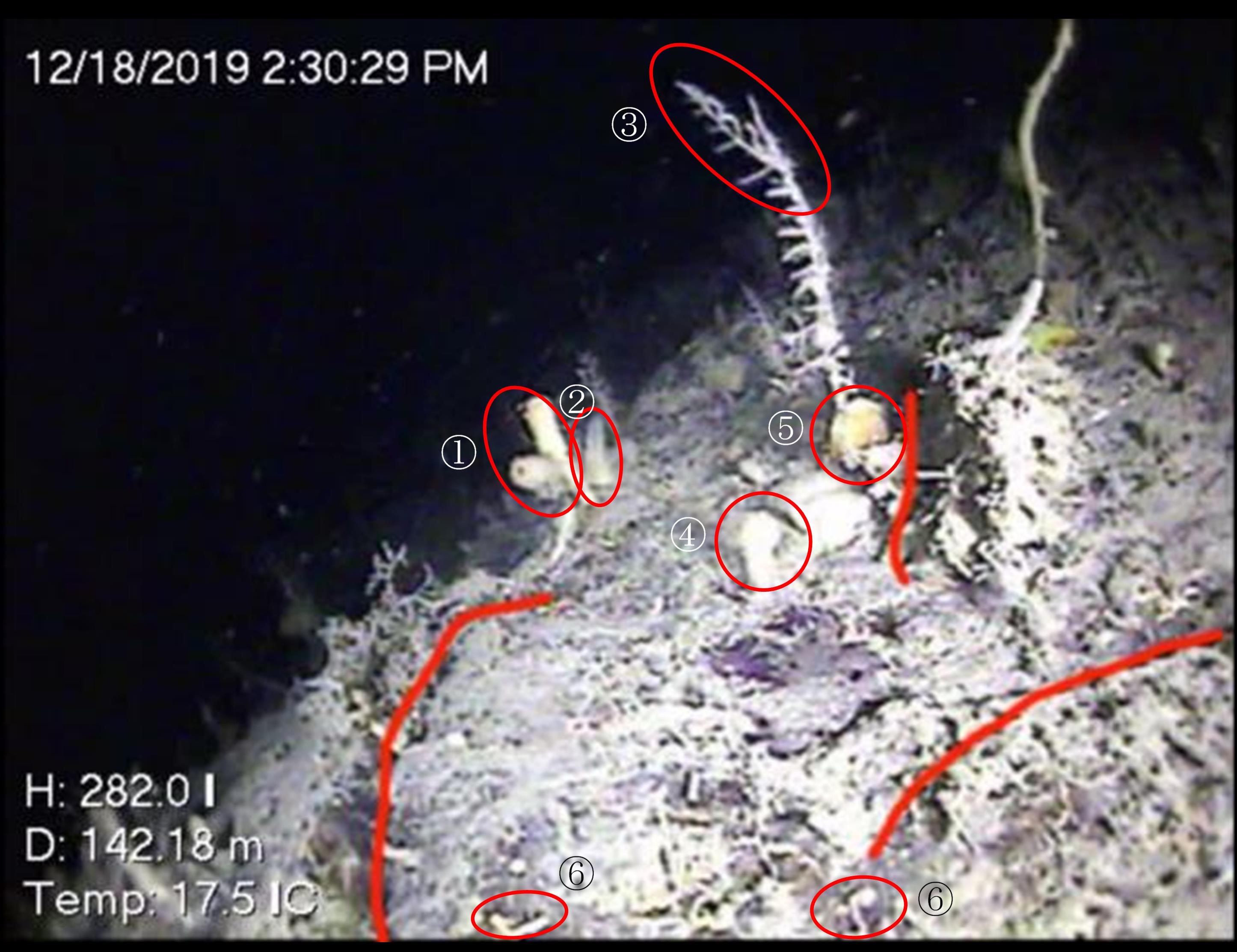

水深142m付近

① カイメンの一種

② ホヤの一種

③ ヒドロ虫類

④ カイメンの一種

⑤ チョウチンガイの一種

⑥ カンザシゴカイ科棲管

写真中で赤い線で示されている箇所は、湧水の生じていると考えられる亀裂で、この付近で電導度計の数値がとても低くなっていました。

そこで、この亀裂付近の水温、電気伝導度の鉛直分布をメモリー式の水質計を下ろして確認してみました。

すると、海底近くでの水温の上昇が確認され、電気伝導度は急激に低下していることがわかりました。このことから、この付近で多くの生物が生育している箇所では、海底湧水が発生していることが示唆されました。