開放系砂浜海岸生物調査

開放系砂浜海岸とは、外海に開かれた砂浜海岸のことで、潮流や波の影響を大きく受けるため、内湾の砂浜海岸とは異なった生態系を持っています。この付近に構造物が構築されると、地形変化、生物相の変化が生じます。これらの変化を把握するため、小型地引網、コドラート、採泥器などを用いて開放系砂浜海岸生態系の調査を実施します。

陸上から小型地引網、スコップを用いたコドラート調査、船舶から桁網、採泥器、潜水調査などを実施して、砂浜海岸の魚介類、ベントスの生息状況を把握します。

ここでは、ある年に北日本の砂浜海岸で行った調査事例を紹介します。

主な出現種はこのようになっています。

飛沫帯(高潮線より上にあり常に海から出ているが波しぶきが届く所)では、ハマダンゴムシなどが出現しています。

ハマダンゴムシ

汀線際(波打ち際)では、ヒメスナホリムシが多く、これはベントスのなかでも優占種となっています。

ヒメスナホリムシ

水深1m付近では、節足動物は出現せず、軟体動物のホタルガイおよびバカガイが出現しました。

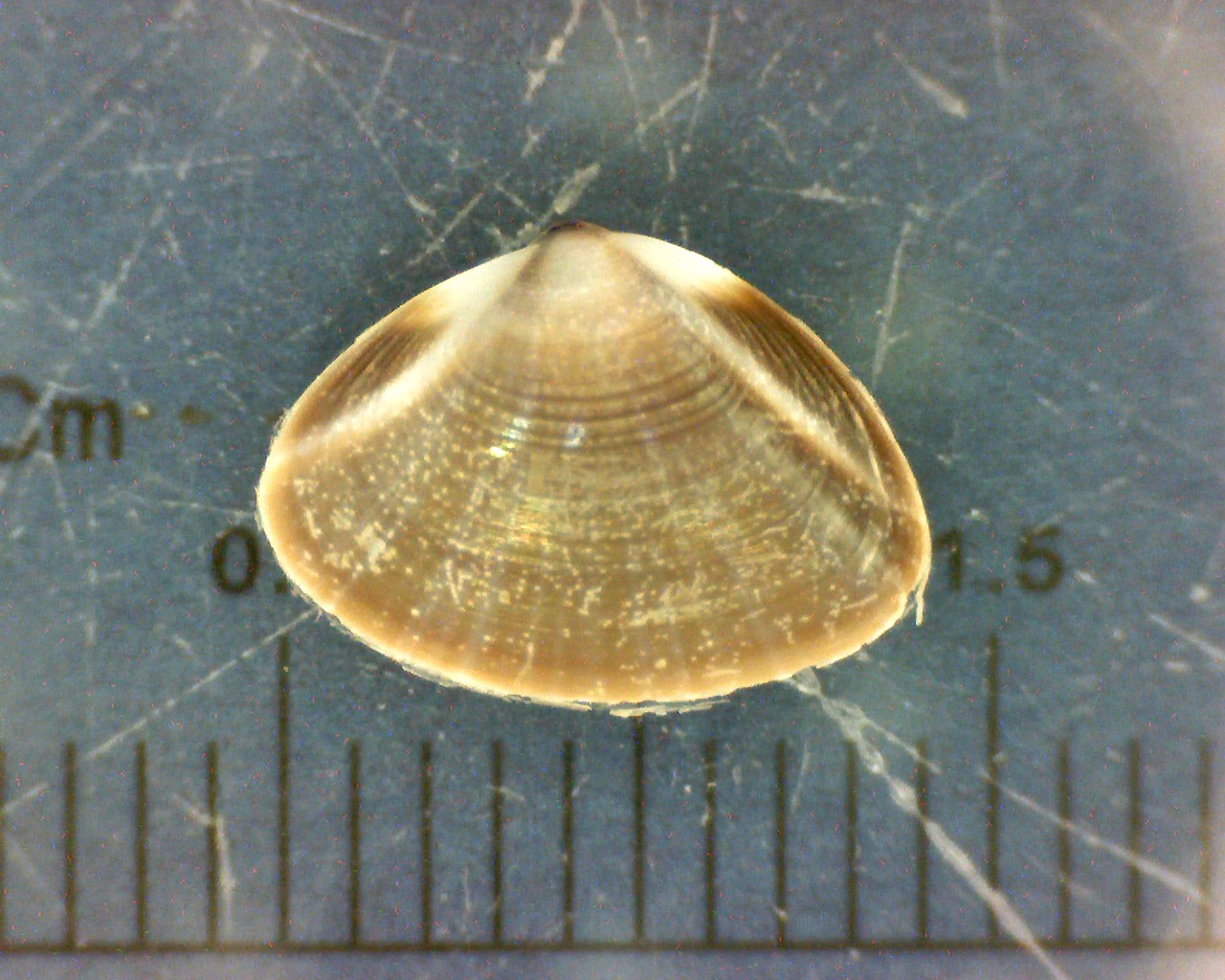

ホタルガイ

バカガイ

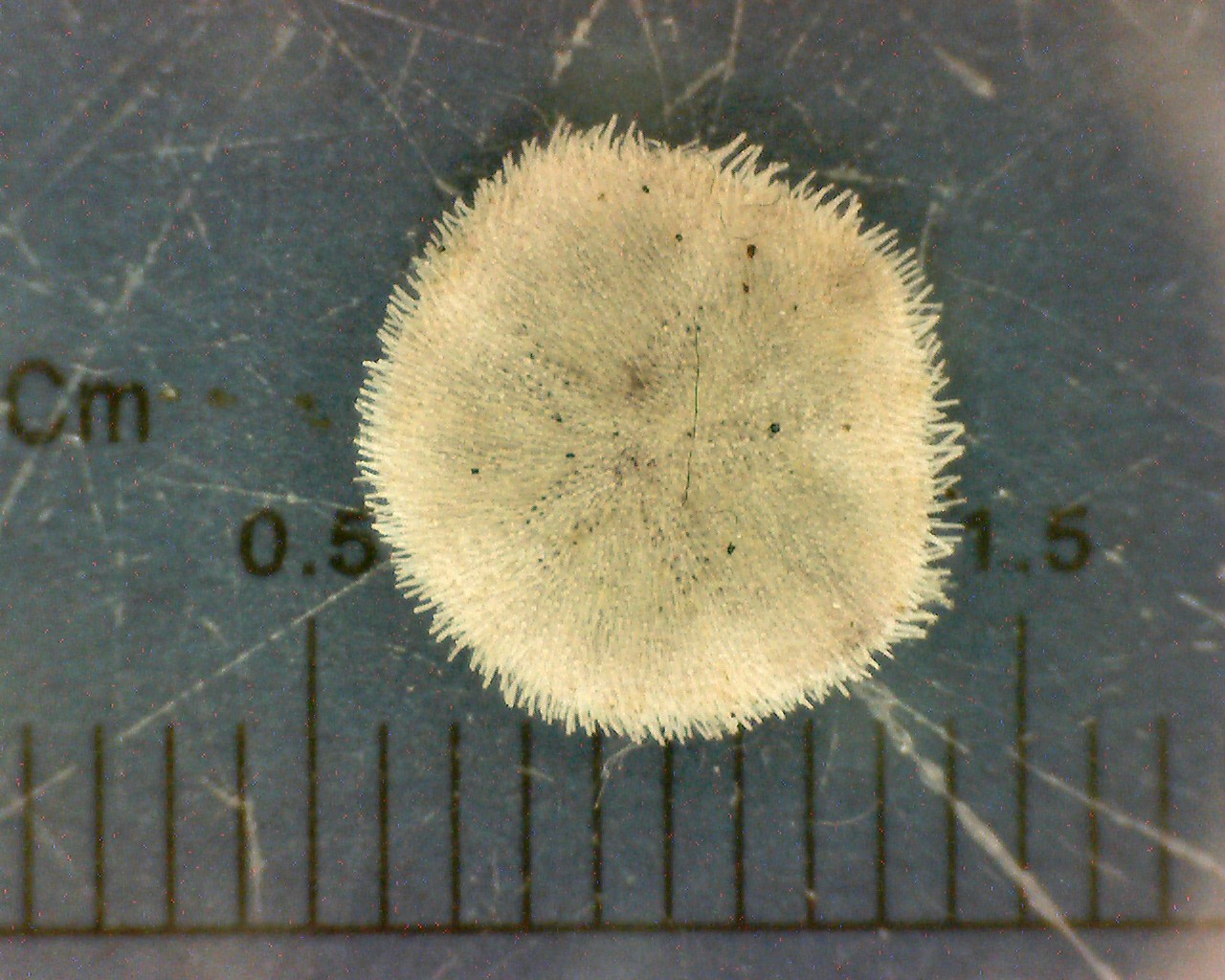

水深2m付近では、ナミベリハスノハカシパン、バカガイなど。

ナミベリハスノハカシパン

水深3m地点では、ヒメカノコアサリ、チマキゴカイなど。

ヒメカノコアサリ

チマキゴカイ

水深4m、5m地点では、ヒメカノコアサリやナミベリハスノハカシパンなどが出現しました。

桁網調査ではヒラメ、アラメガレイ、ササウシノシタ、ネズミゴチ等が確認されました。

ヒラメ

アラメガレイ

ササウシノシタ

ネズミゴチ

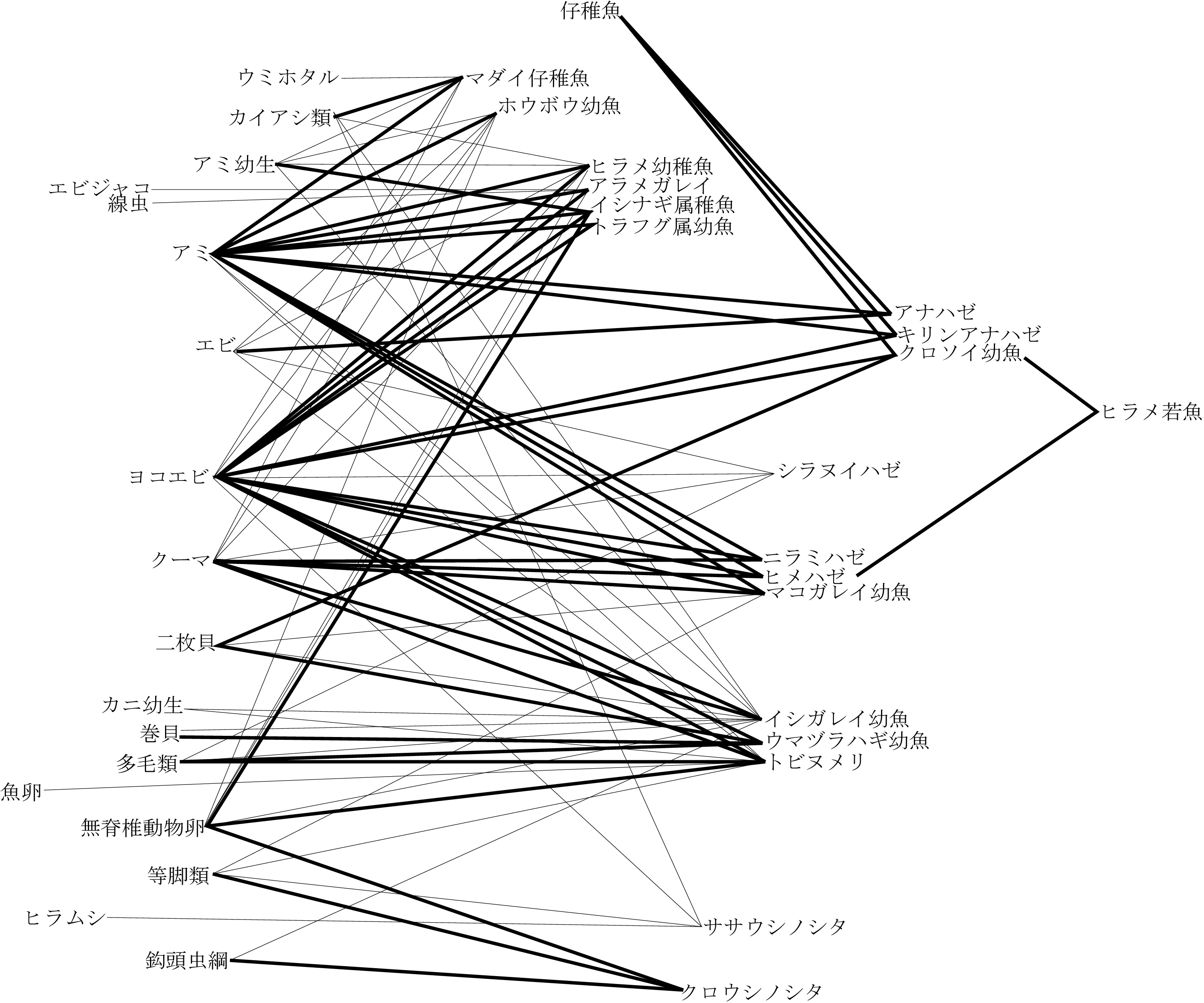

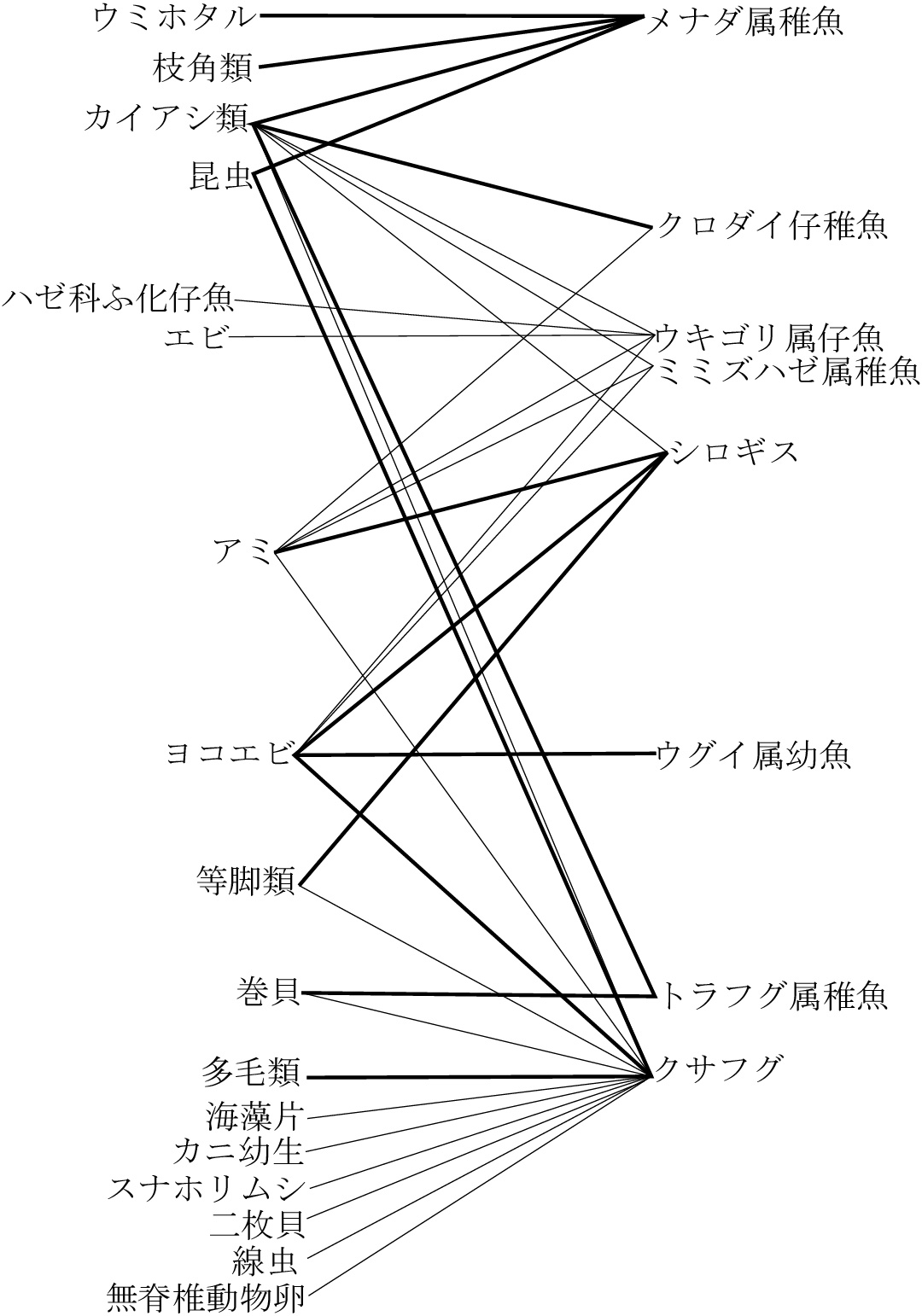

桁網と小型地引網で採取した魚類の胃内容物について、分析調査を行い、ベントス等との食物連鎖について調べたところ、以下に図示される関係がわかりました。

桁網調査結果による食物連鎖

地引調査結果による食物連鎖